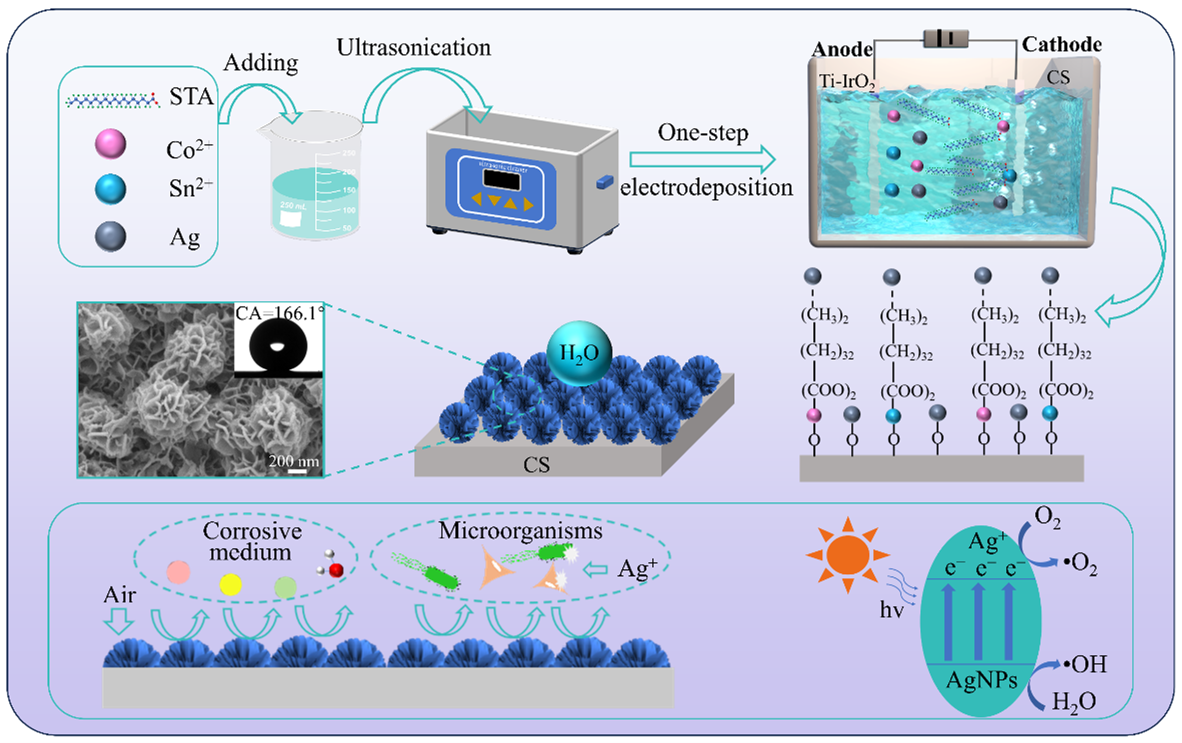

碳钢(CS)由于强度高、低成本等特点,常被用于船舶设备制造、化学加工和管道设备等。但在实际应用中,极易受到海洋环境中海水和微生物的腐蚀。本研究采用一步电沉积技术在碳钢表面制备了具有球形微/纳米结构的超疏水Co/Sn-Ag复合镀层(E-CSA)。该涂层由于其强大的共价键和稳定的粗糙结构而表现出良好的化学和机械稳定性。同时,其所具有的超疏水性和沉积组分的协同作用赋予了镀层显著的防污和防腐能力。

图1 E-CSA镀层的制备过程示意图

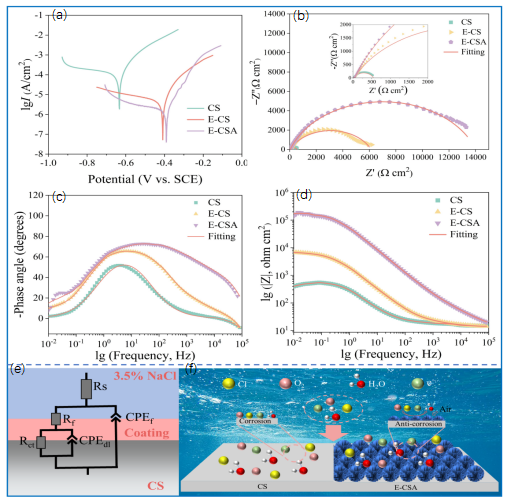

相比其他样品,超疏水E-CSA镀层具有优异的耐腐蚀性。塔菲尔和电化学阻抗谱测试结果表明,E-CSA的腐蚀电流密度最小,为1.3 µA/cm²;极化电阻值和腐蚀保护效率最高,分别达到466.1 kΩ∙cm2和98.8%。同时,E-CSA的电荷转移电阻值最高(Rct= 5190.0 Ω∙cm²),表明它在抑制界面反应的效果优于其他样品。E-CSA的优异防腐蚀性能归因于两个因素。一方面,球形多孔结构截留了大量空气,在基体和腐蚀介质之间形成了气膜。腐蚀介质与基体之间的接触面积减小。同时,空气膜起到了纯平行板介电的作用,阻止了腐蚀介质和镀层之间的电子转移。另一方面,生成的Ag-羧酸盐复合物可以起到防腐蚀的物理屏障作用,腐蚀性介质很难渗入基体。因此,E-CSA在实际防腐蚀应用中具有相当大的潜力。

图2 (a)所得样品在3.5 wt% NaCl溶液中的塔菲尔曲线。(b)不同样品的奈奎斯特曲线。(c) log |Z|随频率的变化趋势。(d)相角随频率的变化趋势。(e)电沉积镀层的等效电路。(f) CS和E-CSA表面的腐蚀机理图

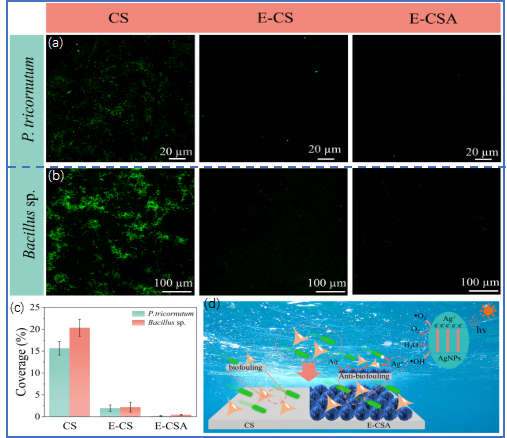

在防生物污损方面,E-CSA镀层的防污效果明显,几乎没有可见的微生物附着在镀层上。统计结果显示,三角褐指藻和芽孢杆菌的覆盖率分别为0.1%和0.4%。究其原因,首先低表面能材料能够有效减少微生物对基体的附着;其次,粗糙结构中形成的“气穴 ”降低了镀层与生物接触的概率,起到了防污屏障的作用;此外,在E-CSA镀层上沉积Ag纳米粒子也能有效抑制微生物的生长。在上述因素的协同作用下,实现了镀层优异的抗生物污损性能。

图3 (a)三角褐指藻和(b)芽孢杆菌在制备的样品上的CLSM图像。(c)三角芽孢杆菌和芽孢杆菌在制备的样品上的统计分析。(d) CS和E-CSA表面的抗生物污损机理

本研究论文“Enhanced anti-corrosion and anti-biofouling properties of superhydrophobic Co/Sn–Ag coating prepared by one-step electrodeposition method”发表在SCI期刊《Applied Surface Science》(二区,IF= 6.9)。学院硕士研究生谭浩为论文第一作者,尹华伟副教授、胡传波副教授为论文共同通讯作者。本研究同时也得到了国家自然科学基金(51773173和81973288号)、香港研资局优配研究金(GRF)(12202422)、重庆市自然科学基金(cstc2021jcyj-msxmX1139,CSTB2024NSCQ-MSX1013)、重庆市教育委员会科技研究计划(KJZD-K202304502,KJZD-M202301201)、四川省材料腐蚀与防护重点实验室开工项目(2024CL05)、重庆市教委科技研究计划项目资助项目(KJQN202401213)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.164108